産業植林事業

産業植林と自然との接点

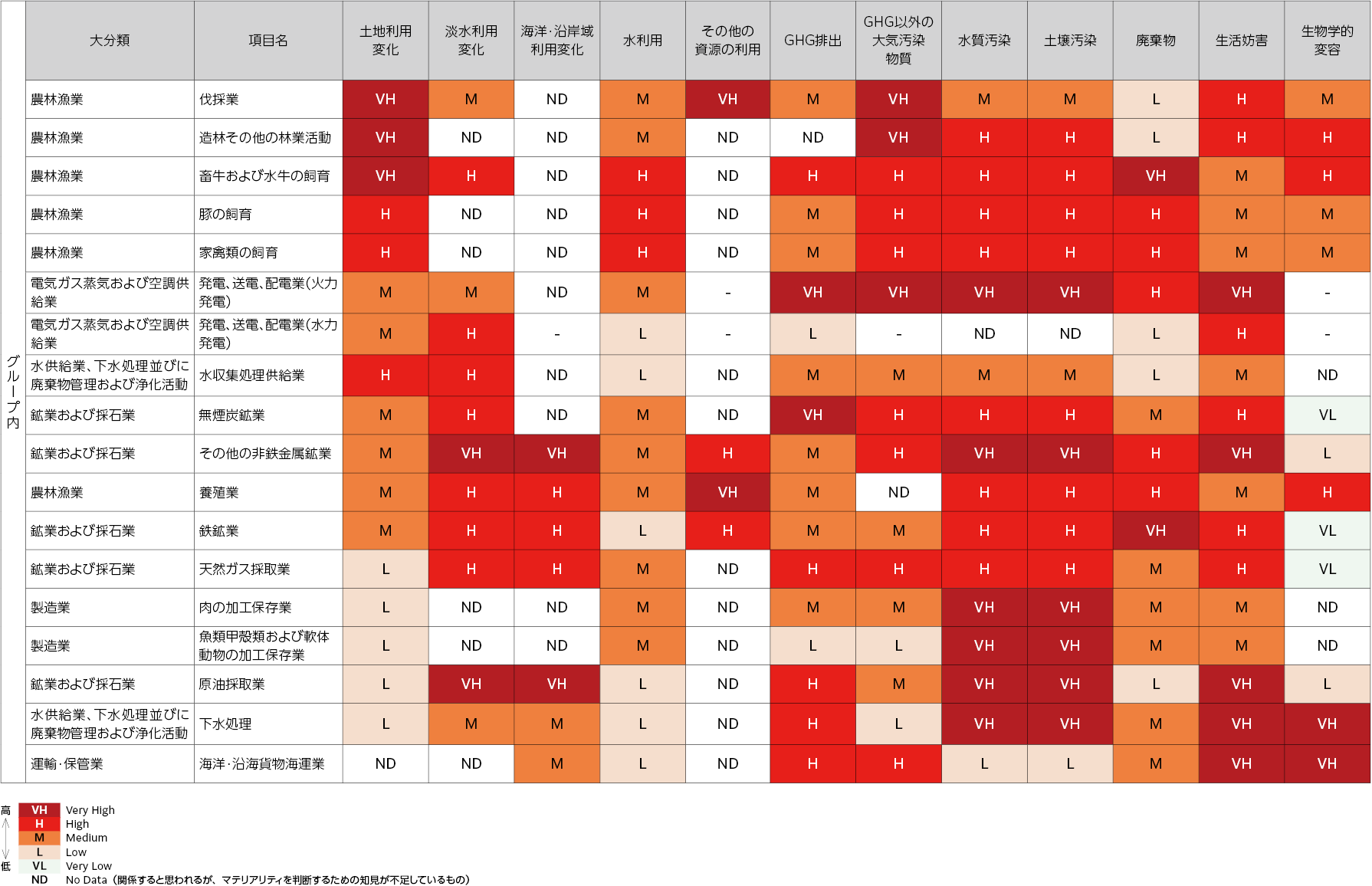

丸紅グループは、顧客・社会の課題を先取りし、ソリューションを提供し、自らの成長に繋げていくために、環境・社会マテリアリティとして「気候変動対策への貢献」「自然と共生する社会の実現に貢献」「循環型経済構築への貢献」「人権を尊重し、コミュニティとの共発展に貢献」を特定しています。ビジネスと自然の関係において、森林関連ビジネスの重要度は高く、丸紅グループは、インドネシア、オーストラリアの2ヵ国に約12万ヘクタールの産業植林事業を有しています。特にインドネシアの産業植林事業は、ネイチャーポジティブへの移行における機会の一つとして、当社グループの成長に寄与する要素としても重要です(詳細はTCFD開示 気候変動に関する長期戦略 低炭素・脱炭素社会への移行を先取りした丸紅グループの取り組み ③森林・植林分野における取り組みをご参照ください)。また、前述の通り、丸紅グループのバリューチェーンを通した自然への依存・インパクトを分析した結果、直接操業においては、特に依存の観点で産業植林事業がマテリアルであることが判明しました。そこで、今年度は産業植林事業を対象に、LEAPに沿った詳細の分析を行いました。

初めに、事業拠点の中での要注意地域の評価を実施しました。分析の結果、要注意地域と評価されたインドネシアの産業植林事業において、依存している生態系サービスと、自然に与えているインパクト要因を特定しました。その後、特定した依存・インパクトから起因するリスクと機会を特定し、定性的な重要度の評価を実施しました。更に、重要度が高く優先して対応すべきと評価されたリスク項目は、グリーン戦略や既存の取り組み事項と紐づけを行いました。各評価の詳細を以下に示します。

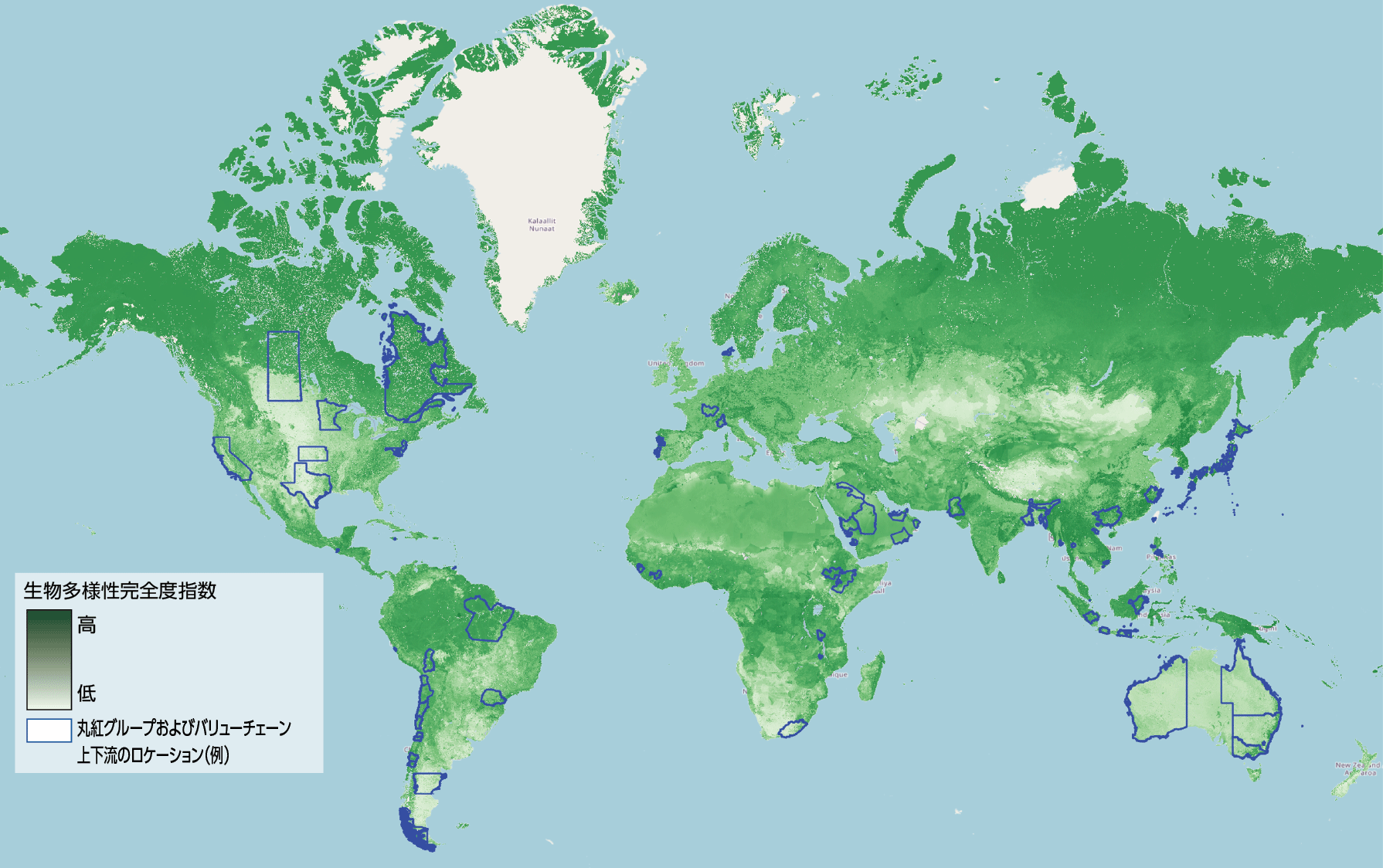

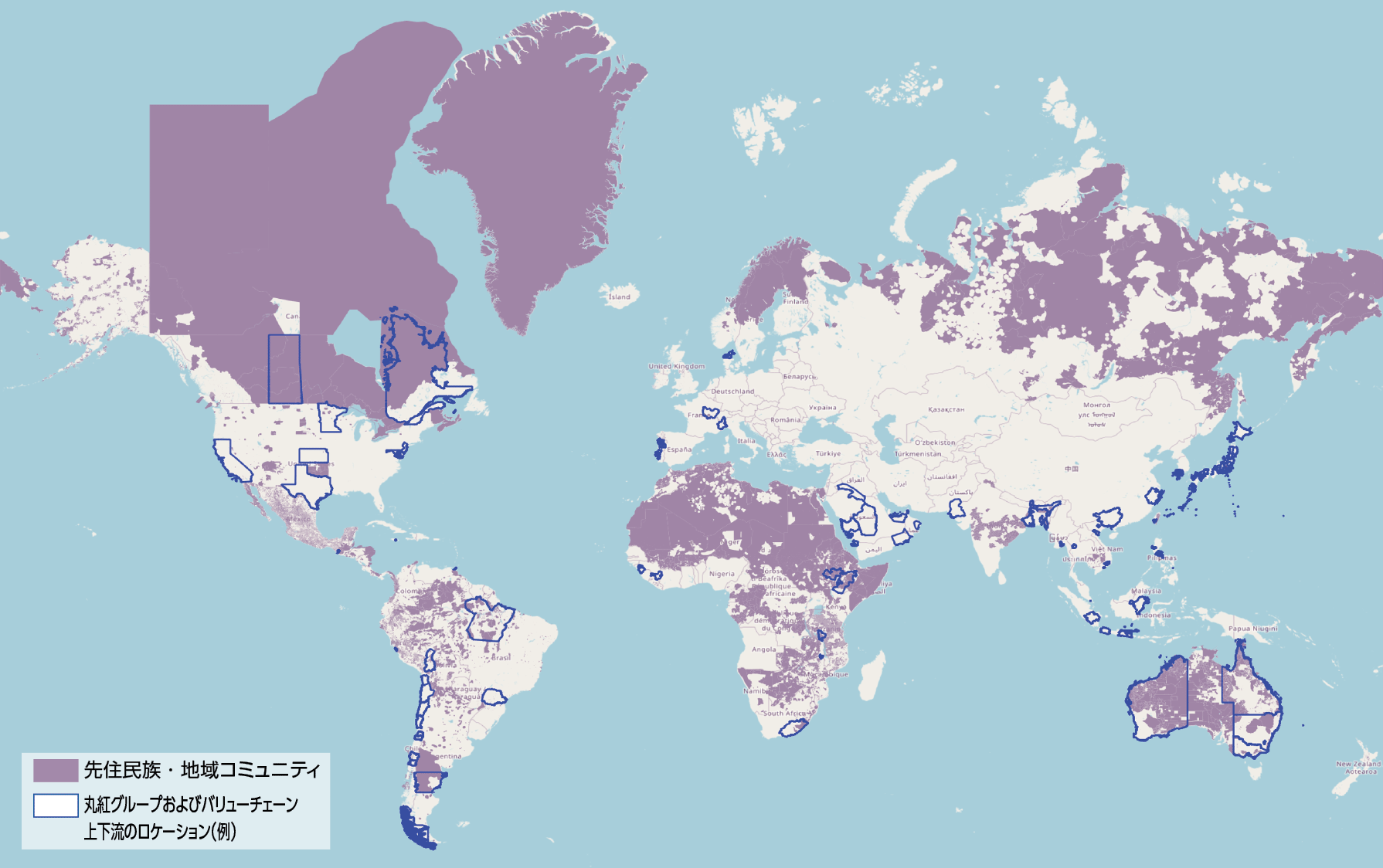

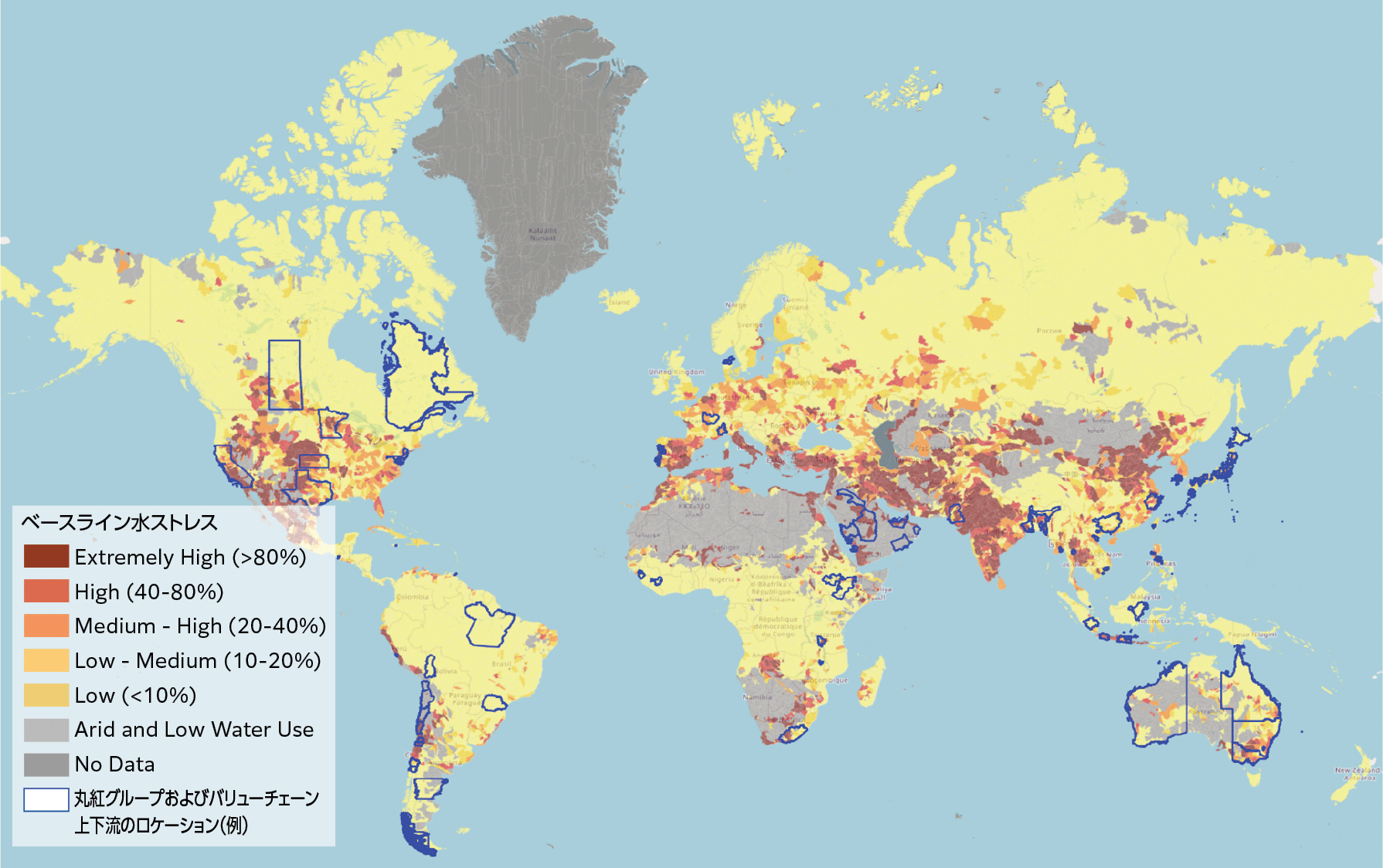

要注意地域の評価【Locate】

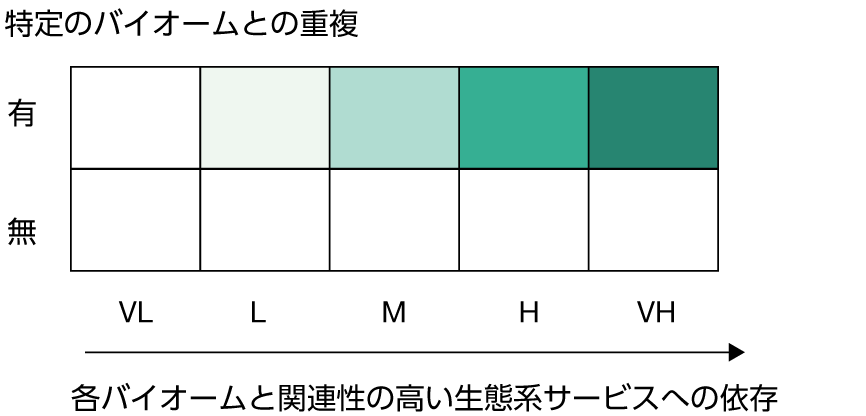

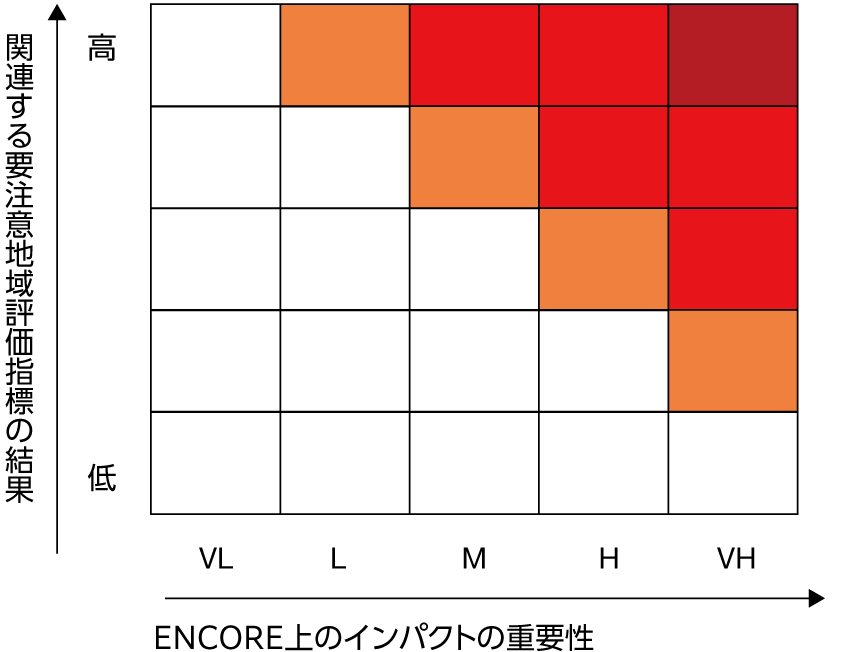

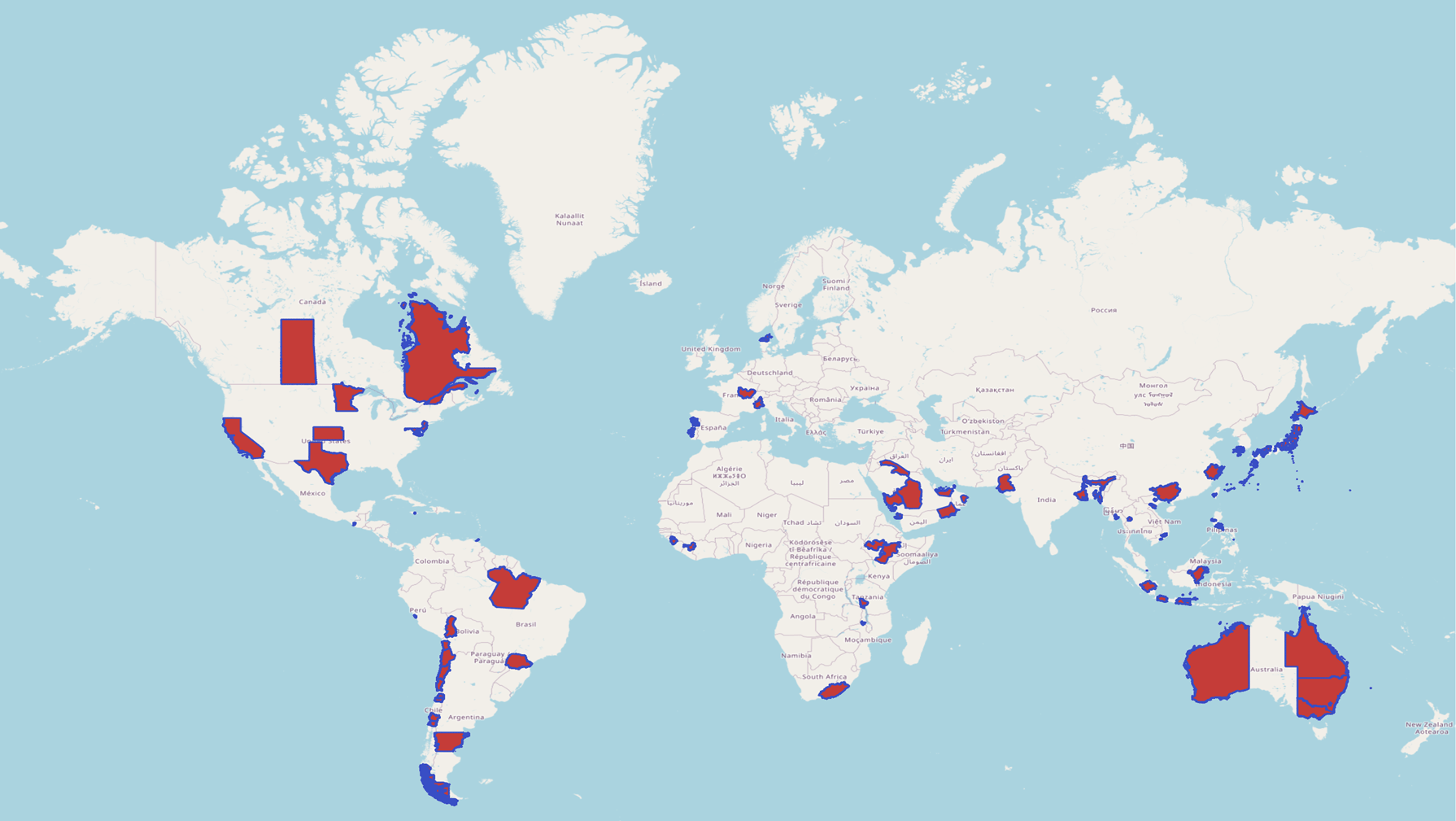

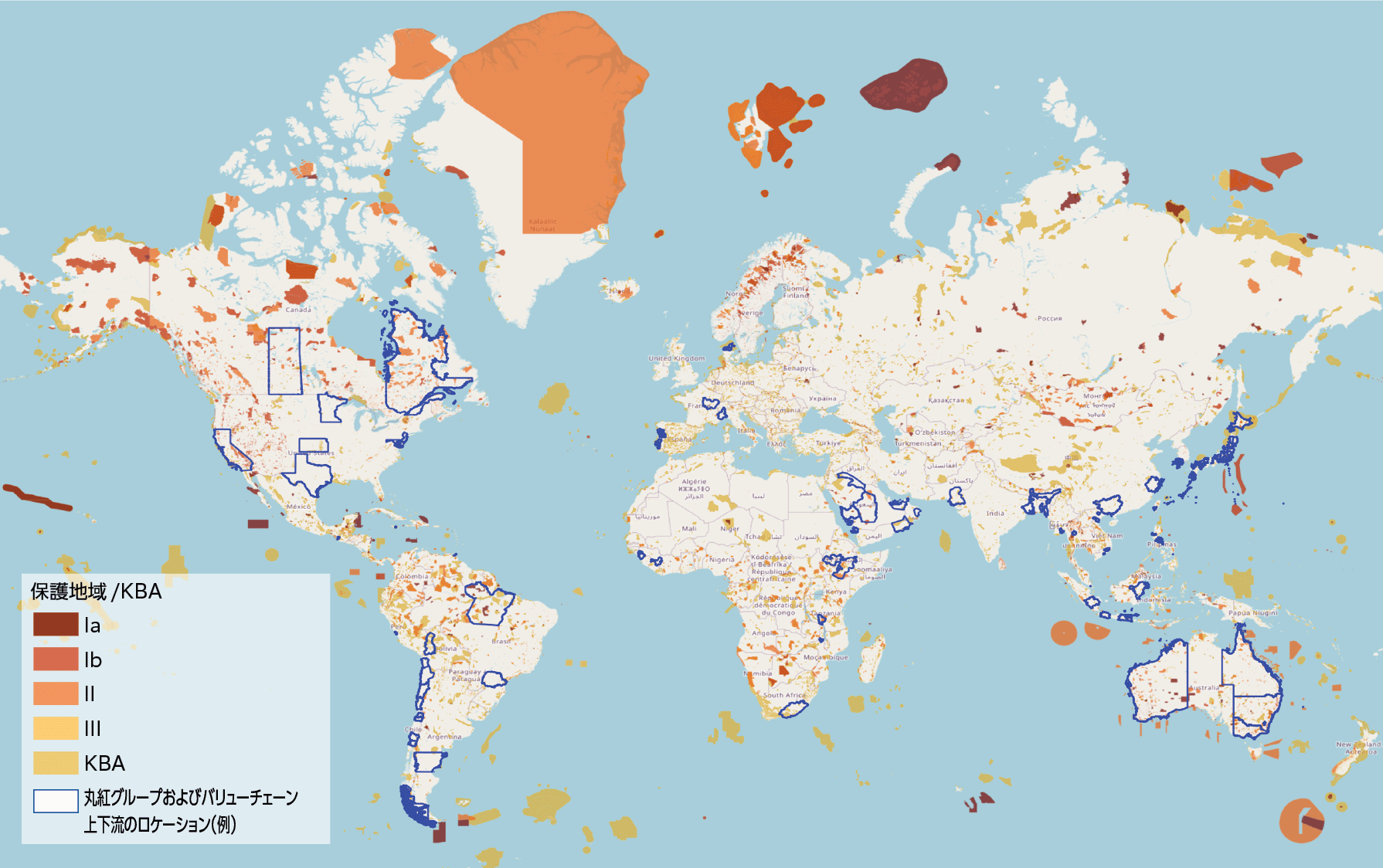

事業拠点の中での要注意地域の特定のため、下記の指標を用いて分析しました。これらは、TNFDにて示されている要注意地域の4つの基準のうち3つの基準(生物多様性の重要性、生態系の十全性、水の物理的リスク)について、WWF Biodiversity Risk Filter(BRF)のデータより対応している関連指標を抽出したものです。WWF BRFでは、スコアが3.4以上の場合リスクが高いと評価されているため、各指標のスコアが3.4以上に該当する拠点を「要注意地域」として特定しました。

結果は下記の通りです。インドネシアの一部地域では事業地近郊に保護地域が多く存在しており、他の地域と比較して生態系の十全性が高いため、自然にとって重要な価値のある場所であると確認できました。また、インドネシアに位置するPT. Musi Hutan Persada社(MHP社)は丸紅グループのパルプ関連主要商材の材料生産を担っているのみならず、前述の通り、丸紅グループの成長にとっても重要であるため、MHP社の産業植林事業における自然関連課題を特定し、営業本部別グリーン戦略の対象として戦略を策定しています。

1 利用可能な水資源量に対する人間活動に伴う水需要の比率

2 地上に降った雨水のうち、地表面を流れて河川や土に浸透して地下水になる水のこと

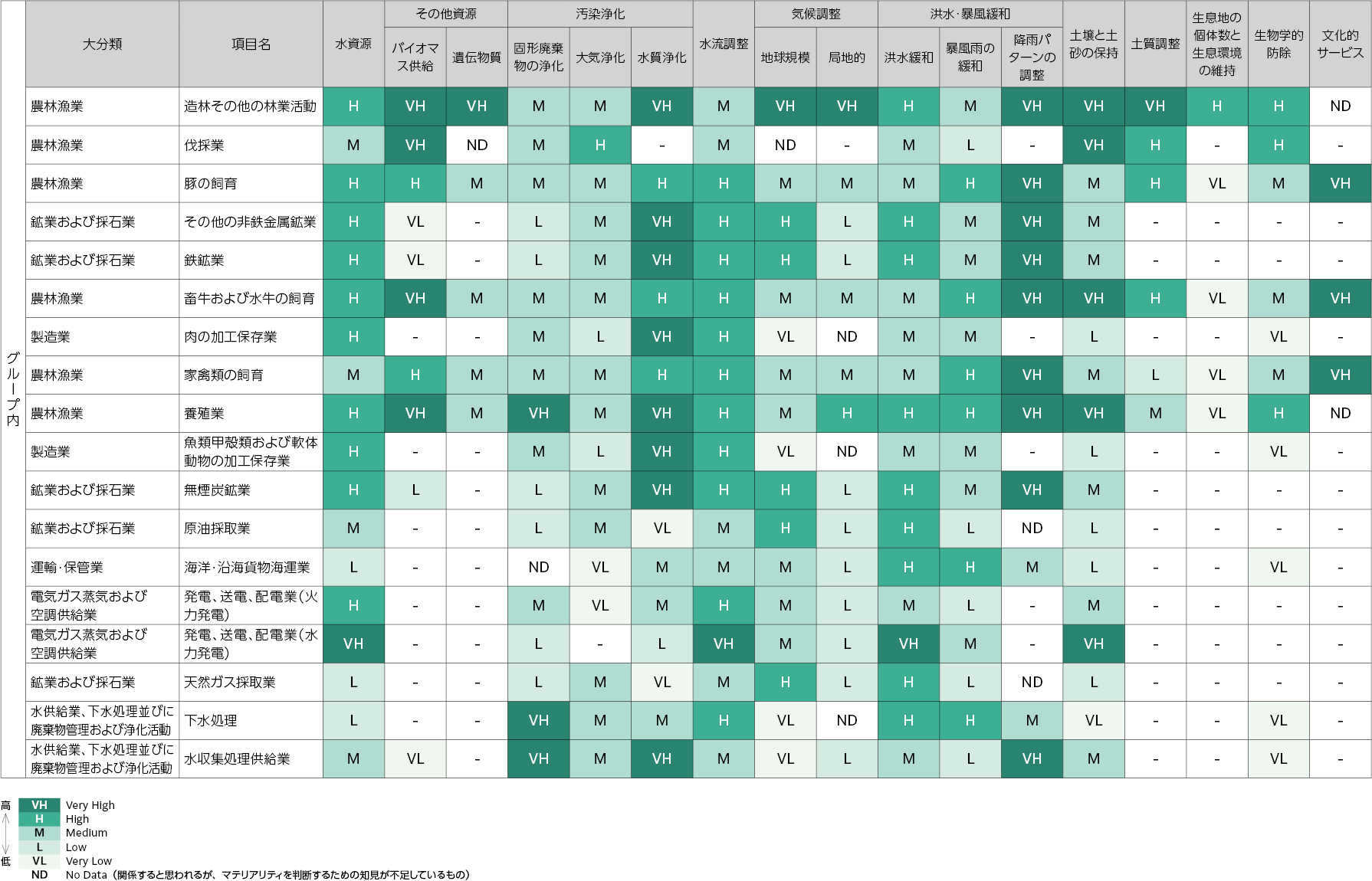

依存・インパクトの特定【Evaluate】

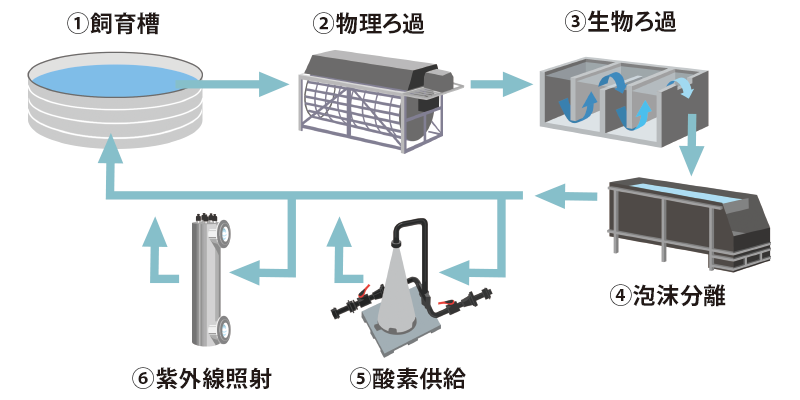

インドネシアの産業植林事業に着目して、実際の事業に沿った依存・インパクトの内容を特定しました。

依存・インパクトの特定にあたっては、MHP社の所有する事業情報や施業方法および現場担当者へのヒアリングを実施し、実際の依存とインパクトの程度を確認しました。その結果、インドネシアにおけるMHP社の産業植林事業に特に関連したマテリアルな自然への依存・インパクトは下記の通りとなりました。

樹木そのものに関連するバイオマスや遺伝資源の供給サービスへの依存や、生育に必要な土質調整、水災や土砂滑りなど自然災害の抑制、生息地の個体数と生息環境の維持など調整・維持サービスに特に依存していることが判明しました。

当該植林地は裸地を造林していることから改変による生態系へのインパクトはマテリアルではないと判断している一方で、土地の様々な利害関係者とのエンゲージメントは重要であると理解しています。当該地域における社会的な関与は、土地所有者、NGO、政府部門や政府機関、コミュニティ、利益団体など、様々な利害関係者と連携して行われます。事業が許可された境界内には権利を有するコミュニティが数多く存在し、当社の企業の社会的責任チームは定期的にそれらの村を訪問し、調和のとれた関係が維持されていることを確認しています。

また、地域コミュニティとの更なる調和を目的とした取り組みの一つとして、MHP社はPartnershipプログラムと呼ばれる地域協業事業を実施しています。代表的な例として、地域コミュニティからユーカリ種を生育する用地拠出を受け、MHP社が伐採した後に生じる経済的利益を地域コミュニティと分収するというスキームが挙げられます。現時点で既に約1,000ヘクタールの植栽実績があり、今後も順次拡大していく予定です。

リスクと機会の特定【Assess】/今後の取り組み・活動【Prepare】

自然関連リスク・機会の特定にあたっては、産業植林事業の活動を「植林」「伐採(主伐)」の2つに分け、前項で特定した自然への依存・インパクトから起因する各事業のリスク・機会を整理しました。特定したリスクに関してはMHP社の実際の操業内容も鑑みて、リスクが発生した場合の影響度とリスクの発生可能性の2軸から定性的な重要性の評価を行いました。評価の結果、インドネシアの産業植林事業において主要なリスクと判明した項目に対しては、リスク低減のための既存の取り組みと、追加の対応や機会の実現のための営業本部別グリーン戦略への落とし込みを実施しました。主要なリスク・機会と対応策の一覧表は、下記の通りです。

特に「自然災害が発生した場合の樹木やインフラ、従業員の被災」などの急性リスク、「気候変動に伴う木材の生産性低下や植林環境の変化」、「単一樹種のみの植栽による樹木の疫病の蔓延」などの慢性リスクといった、物理的リスクに関連したリスクが重要であると特定されました。MHP社の事業に関連した営業本部別グリーン戦略の一つである「林地残渣や下流のパルプ工場残渣を活用したバイオ炭事業」は、温室効果ガス(GHG)排出の抑制や植林環境の一つである土質調整の維持に寄与する取り組みです。インパクト低減による課題の解決と丸紅グループの更なる価値創造の機会として、今後積極的に推進していくため、営業本部別グリーン戦略を策定し、取り組んでいます。

MHP社に関するフォレストプロダクツ本部(2025年4月よりライフスタイル部門)グリーン戦略(例)

- 森林価値創造型ビジネス(MHP社事業の経済価値・環境価値最大化、環境植林によるカーボンクレジット組成など)を通じたグリーン事業の推進

- 持続可能な森林経営/森林保全(森林管理)、森林由来製品の多目的利用(商品別調達方針)