考え方

社是「正・新・和」

初代社長 市川忍 書

- 「正」 公正にして明朗なること

- 「新」 進取積極的にして創意工夫を図ること

- 「和」 互いに人格を尊重し親和協力すること

商社の枠組みを超える価値創造企業グループへ

丸紅グループは、「社是『正・新・和』の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献する、誇りある企業グループを目指す」ことを経営理念としています。

絶えず変化し続ける環境や社会の課題を先取りし、ソリューションを提供することで価値創造を行う経営理念を実践することこそが丸紅グループにとってのサステナビリティであり、成長の源泉です。

気候変動対策、生物多様性および生態系の保全・保護、循環型経済への取り組み、人権の尊重等、地球環境と社会の持続可能性に重大なインパクトを及ぼす課題に対して、企業の中長期的な方針を明確化し、実践することが企業価値向上に直結すると考えています。

丸紅グループは、社会の変化を先取りし、ビジネスモデルを進化・刷新(イノベーション)しながら、成長を続けてきました。今後も、世の中の変化を見据え、事業間、社内外、国境、あらゆる枠組みを超えて、成長の加速および持続的な企業価値向上を目指していきます。

丸紅グループの在り姿『Global crossvalue platform』について詳しくはこちら

丸紅は、社是をはじめ、以下の方針に基づいて環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の課題に取り組んでいます。また、国際的な規範を参照して、取り組むべき課題を明確にするとともに活動の方向性を確認する一助としています。

さらなる理解のために

Our Journey —Building a Better Tomorrow—

-

サプライチェーンコミュニケーションハンドブック

丸紅グループのサステナビリティに対する考え方や方針をご紹介するハンドブックです。お取引先をはじめとするステークホルダーの皆さまに、お気軽に読んでいただけるように編集・制作していますので、是非ご覧ください。

(2025年6月改訂)

世の中の課題に向き合い、ともに考え、新しいビジネスモデルを創出していく、そんな丸紅グループの姿を動画にしました。

(2020年11月制作 2分02秒)

推進体制

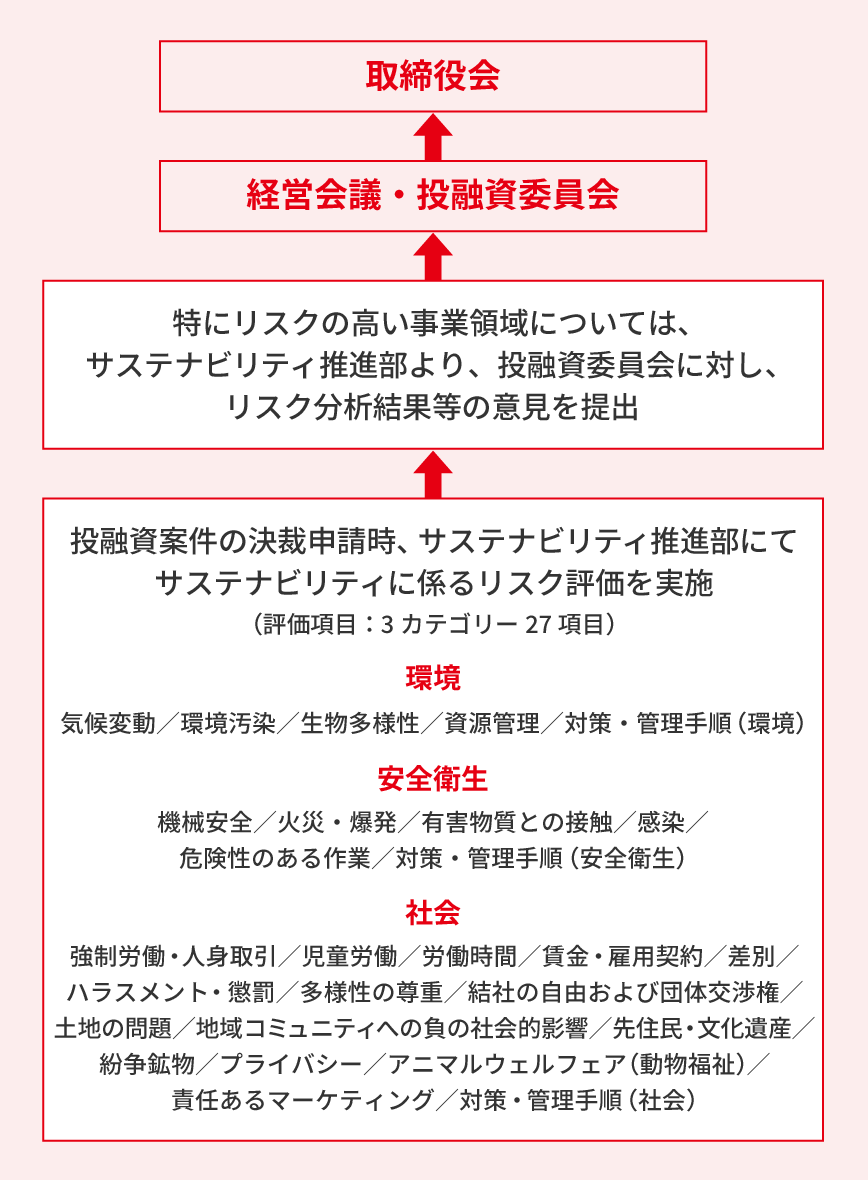

丸紅グループはサステナビリティ関連の重要事項について、経営会議および取締役会にて審議・決定しており、取締役会の監督が十分に得られる体制を構築しています。取締役の報酬では、個人定性評価において、グリーン戦略を含むサステナビリティに関する取り組み等に関する貢献を考慮する等、中長期的な企業価値との連動性をより高める仕組みを取り入れています。

社長直轄の「サステナビリティ推進委員会」においては、サステナビリティに関連する幅広い事項を議論の対象としています。具体的には気候変動、水、汚染、森林、生物多様性、サーキュラーエコノミー、労働安全衛生、人権、地域社会、サプライチェーン管理、顧客責任などを含むサステナビリティ全般について、方針、取組状況の評価、指標と目標の設定や見直し、モニタリングを行っています。2025年3月期はサステナビリティ推進委員会を2回開催し、中期経営戦略GC2024で掲げたグリーン戦略の推進やTCFD開示、TNFD開示等について議論しました。

サステナビリティ推進委員会で議論された重要事項は、定期的(年1回以上)に取締役会に報告しています。取締役会は同委員会で議論された重要事項の報告を定期的に受けることを通じて、サステナビリティに関する事項の監督を行っています。

サステナビリティ推進委員会の委員長は常務執行役員が務め、社外役員もアドバイザーとしてメンバーに加わっており、独立した外部の視点も踏まえながらサステナビリティに関する事項の管理・統括を行っています。

サステナビリティ推進体制

リスク評価

ESGリスク調査・分析

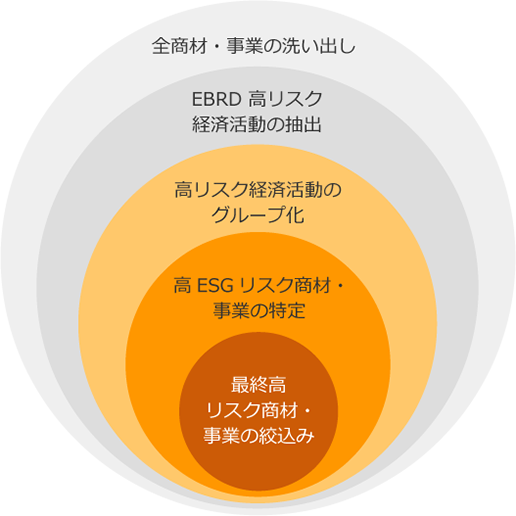

丸紅は、ESGリスクマネジメント強化の一環として、以下の枠組みにて調査・分析を実施しています。

既存事業のリスク分析

1.ESGリスク分析

専門的な知見を有する社外コンサルタントと協働で、客観的な視点・手法により、自社の全ての取扱商材並びに実施事業を対象に、潜在しうるESGリスクの調査・分析を行いました。

リスク分析にあたっては、国際機関、政府機関、各種研究所、NGO団体等が公表しているESGリスク関連データ・情報を参照の上、一般的にESGリスクが潜在する可能性の高い商材・事業を絞り込み、最終的に約30弱の商材・事業について、詳細なリスク分析を実施しました。調査・分析プロセスの詳細は以下の「ESGリスク調査・分析のプロセス」をご参照ください。

2.連結子会社のサステナビリティ

丸紅グループの世界各地の連結子会社においてサステナブルな事業運営を担保するために、2020年3月期から2021年3月期にかけて、連結子会社へのサステナビリティ調査を実施しました。その結果、直ちに対応を要する問題事項は発見されませんでした。その後も、これを基礎に、各社の事業態様の変化の有無など、リスク要因を継続してモニタリングしています。

3.サプライチェーンにおけるリスク調査

丸紅は、サプライヤーと「サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針」(以下、基本方針)を共有し、その理解と協力・遵守を徹底して要請しています。新規・既存サプライヤーを問わず、コミュニケーションやアンケート・訪問調査を通して、デューデリジェンスやリスク・アセスメントを実施し、違反事例が確認された場合には、指導や取引見直しを行っていきます。丸紅は、基本方針の浸透・徹底を図ることで、社会・環境面におけるリスクの低減に取り組んでいます。

投融資や開発プロジェクトにおけるサステナビリティリスク評価

Global Slavery IndexやCorruption Perceptions Index等の国際的なリスク管理のスタンダードを参考にサステナビリティに係る環境面、労働安全衛生面、人権を中心とした社会面のリスクを事前にチェックし、より社会のニーズに対応した形での案件決裁判断に役立てることを目的とした「サステナビリティ評価ツール」を2021年3月期より導入しました。従来は環境面のリスクを洗い出すために、案件環境評価ツールを導入していましたが、ステークホルダーの期待・要請の高まりにより、ESGの観点で、より広い範囲・視野でのリスク管理が求められてきていることを背景に、サステナビリティリスク全般を評価・抽出する手段として導入したものです。チェックの結果、リスクが懸念される案件については、フォローアップ調査の対象とし、懸念が払拭されるまでフォローを行います。

また、投融資案件の決裁申請時には、各事業の想定GHG排出量 (Scope 1、Scope 2) をもとに、炭素価格を参考値として定量化・可視化しています。なお、炭素価格の試算においては、外部機関のデータ等を参考に当社内で総合的に検討・算出した理論値を使用しており、2024年3月期において試算に用いた炭素価格の年間平均価格は約€80/t-CO2でした。

2024年3月期に当評価ツールの対象となった新規案件において抽出されたリスク評価の件数は次の通りです。

2024年3月期 要因別案件評価件数

<環境>

| 気候変動 | 排水管理 | 大気汚染 | 土壌汚染 | 騒音・振動・悪臭 | 化学物質管理 | 生物 多様性 |

水資源 管理 |

廃棄物 管理 |

その他 環境管理 |

合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 39 |

<労働安全衛生>

| 機械安全 | 火災・爆発 | 有害物質との接触 | 感染 | 危険作業 | その他安全管理 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 11 | 7 | 5 | 0 | 13 | 0 | 36 |

<社会>

| 強制労働・ 人身取引 |

児童労働 | 労働時間 | 賃金・雇用契約 | 差別 | ハラスメント・懲罰 | 多様性の尊重 | 結社の自由と団体交渉権 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15 | 8 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 |

| 土地の問題 | 地域コミュニティへの負の社会的影響 | 先住民・ 文化遺産 |

紛争鉱物 | プライバシー | アニマルウェルフェア | 責任あるマーケティング | その他サプライチェーン等管理 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 |

なお、連結子会社の新規事業案件についても、毎年の「サステナビリティ情報調査」を通じて、環境や社会面への影響のモニタリングを行い、リスク評価を実施しています。また、丸紅グループガバナンスポリシーによる事業会社とのガバナンス方針の共有、事業会社と株主(オーナー)の役割明確化による事業会社経営の強化により、丸紅グループの一層のガバナンス強化を図っています。

ESGリスク調査・分析のプロセス

丸紅は、サプライヤーと「サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針」(以下、基本方針)を共有し、その理解と協力・遵守を徹底して要請しています。新規・既存サプライヤーを問わず、コミュニケーションやアンケート・訪問調査を通して、デューデリジェンスやリスク・アセスメントを実施し、違反事例が確認された場合には、指導や取引見直しを行っていきます。丸紅は、基本方針の浸透・徹底を図ることで、社会・環境面におけるリスクの低減に取り組んでいます。

1. ESGリスク評価の準備

自社の全商材・事業の洗い出し・整理

2. ESGリスク1次評価・分析の実施

手順① 全商材・事業のESGリスク評価の実施 ⇒ 高リスク商材・事業の特定

手順② 高リスク商材・事業のESG課題別リスク評価の実施 ⇒ 最終高リスク商材・事業への絞り込み

3. ESGリスク2次評価・分析の実施

手順① 最終高リスク商材・事業のリスクプロファイルの作成

手順② 丸紅の調達国および事業国における一般的な国別ESGリスク評価の実施

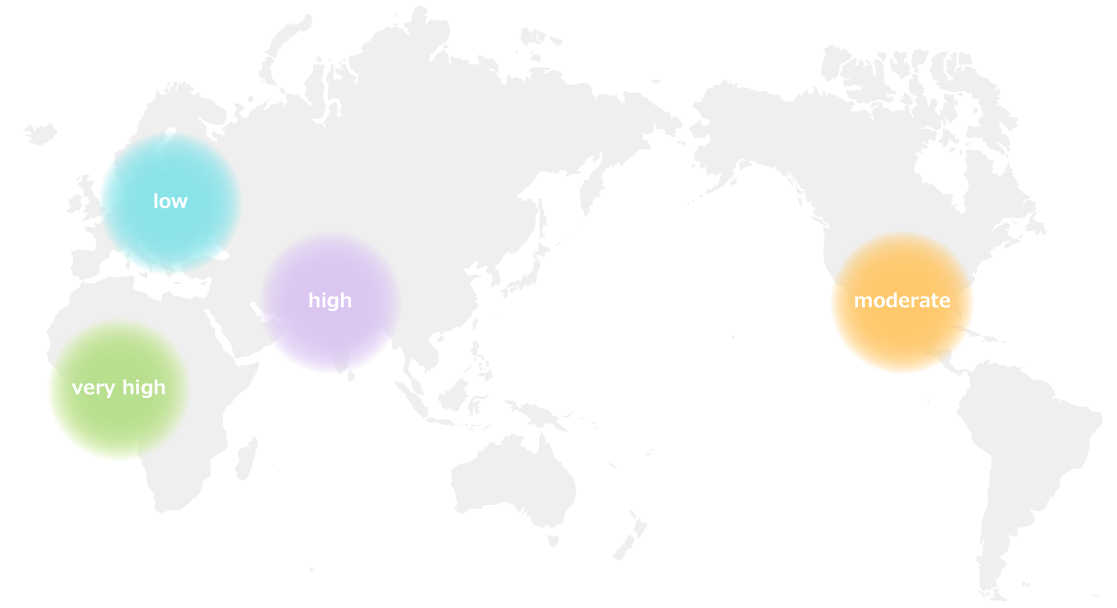

調達国・事業国における一般的な国別環境・社会リスク評価(イメージ)

-

一般的な国別ESG

リスク評価調達国・事業国 A国 B国 C国 D国 E国 環境 生物多様性 ■high ■low ■very high ■high ■low 水の利用 ■moderate ■moderate ■moderate ■low ■high 気候変動 ■low ■low ■high ■high ■low 自然災害・

公害■high ■low ■moderate ■low ■high 社会 労働時間 ■moderate ■high ■moderate ■low ■low 賃金 ■low ■low ■low ■low ■high 強制労働 ■low ■low ■high ■low ■low 児童労働 ■high ■low ■moderate ■low ■moderate ガバナンス コーポレート

ガバナンス■moderate ■high ■moderate ■very high ■moderate ※表の国別のレベルは実際の調査結果を表しているものではありません。

-

※各レベルとエリアは実際の調査結果を表しているものではありません。

ステークホルダーとの対話

丸紅グループは、世界の様々なステークホルダーに支えられて事業を行っています。ステークホルダーの期待・関心および環境・社会に及ぼす影響を踏まえて、ステークホルダーの意見に常に耳を傾け、共に考え歩みを進めていくことが重要であると認識しています。

丸紅は、各種のステークホルダーの皆様と、サステナビリティに特化した面談を実施し、環境マネジメントを含む環境問題のほか、気候変動、生物多様性、人的資本、サプライチェーンマネジメント、人権、労働安全衛生等につき意見交換を実施しています。

| ステークホルダー | 考え方 | 主な対話方法 |

|---|---|---|

| 顧客・取引先 | 顧客・取引先から信用される企業を目指し、安全性に十分配慮のうえ、社会的に有用な商品・サービスを開発・提供し、誠実な対応を通じて、満足度の向上、信頼の獲得に常時取り組みます。 |

|

| 株主・投資家 | 事業環境の変化に対応し安定的な収益を確保するだけでなく、環境および社会分野においても企業価値の向上に努め、企業情報を積極的かつ公正に開示することで、株主の期待に応えます。 |

|

| 地域社会 | 地域社会の一員として共生を図り、事業を展開する地域に暮らす人々の生活向上や地域産業の発展、青少年をはじめとした現地の雇用機会創出とジェンダーや障がい者雇用など多様性とインクルージョンに配慮した雇用等を通じて豊かな地域社会創造に貢献します。 海外においては、地域の法令・文化・慣習を尊重し、現地の発展に貢献する経営に努めます。また、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決します。 |

|

| 社員 | 丸紅グループ社員一人ひとりの価値観・人生設計を尊重します。また、あらゆる差別を撤廃し、誰もが快適に働ける職場環境を整備します。 |

|

1 丸紅は政治寄付を行っており、寄付先は一般財団法人国民政治協会(自由民主党政治資金団体)となります。

サステナビリティ説明会

サステナビリティ説明会 第3回 | 2022年4月

サステナビリティ説明会 第2回 | 2021年3月

サステナビリティ説明会 第1回 | 2019年3月

イニシアティブへの参加

全般

国連グローバル・コンパクト

丸紅は、2012年に国連が提唱する「グローバル・コンパクト」の支持を宣言しました。2022年にはグループでの支持を表明し、「人権・労働・環境・腐敗防止」の4分野にわたる10原則を支持・実践することにより、その理念の実現に向けて継続して取り組んでいます。

国連グローバル・コンパクトの10原則

- 人権

- 企業は、

- 原則1 国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、

- 原則2 自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである

- 労働

- 企業は、

- 原則3 結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持し、

- 原則4 あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、

- 原則5 児童労働の実効的な廃止を支持し、

- 原則6 雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである

- 環境

- 企業は、

- 原則7 環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持し、

- 原則8 環境に関するより大きな責任を率先して引き受け、

- 原則9 環境にやさしい技術の開発と普及を奨励すべきである

- 腐敗防止

- 企業は、

- 原則10 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである

丸紅は、国連グローバル・コンパクトの日本のローカル・ネットワークである「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」(GCNJ)の会員企業としても活動しています。

GCNJ会員企業・団体が主体となって、テーマ別の分科会活動を行っており、丸紅は以下の分科会に参加しています。

| 2025年3月期 | サプライチェーン分科会 |

|---|---|

| ヒューマンライツ・デューディリジェンス分科会 | |

| 腐敗防止分科会 | |

| 防災・減災(DRR)分科会 | |

| SDGs分科会 |

「ヒューマンライツ・デューディリジェンス分科会」においては、人権侵害防止のためのデューデリジェンスのベストプラクティスなどを学び、自社およびサプライチェーンにおける人権尊重への取り組みにつなげています。

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGsは、社会・経済・環境面における「持続可能な開発」を目指す国際社会共通の目標です。

2015年に国連総会で採択され、2030年までの実現を目指す17の目標と169項目のターゲットが盛り込まれています。丸紅グループは、SDGsを、将来の世代により良い地球を残そうとする政府・民間・市民社会にとってのサステナビリティの重要な国際目標・課題と考え、環境・社会課題の解決に貢献するために4つの環境・社会マテリアリティを特定し、SDGsの達成に貢献することを目指しています。

気候変動対策への貢献

TCFD

丸紅グループは、気候関連財務情報開示の重要性を認識し、2019年2月にTCFD※2提言に賛同の意を表明するとともに、気候変動がもたらす「機会」および「リスク」の把握、情報開示の拡充に取り組んでいます。また、TCFDに賛同している日本企業が参加する「TCFDコンソーシアム」※3にも参画しています。

2 金融安定理事会(FSB:Financial Stability Board)によって設立された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

ISSB “Championing the ISSB’s climate global baseline” に対する賛同表明について

当社は、International Sustainability Standards Board(国際サステナビリティ基準審議会。以下、ISSB)が「国連気候変動枠組条約第28回締約国会議」(以下、COP28)において公表した気候関連開示基準※4に関する以下声明について、賛意を表明しました。

4 IFRS (国際会計基準、International Financial Reporting Standards (IFRS)) Standard 1 (S1号):サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項、IFRS Standard 2 (S2号):気候関連開示

声明: “Championing the ISSB’s climate global baseline”

Climate risks are increasingly having a real effect on companies and capital. Therefore — in response to calls for climate action at COP28 — we support the establishment of market infrastructure to enable consistent, comparable climate-related disclosures at a global level. We are committed to advancing the adoption or use of the ISSB’s Climate Standard as the climate global baseline.

CDP

当社は、国際的な非営利団体CDP※5より、「気候変動」、「水セキュリティ」の2分野においてAリスト企業に選定されました。また、「森林」分野ではA -を取得しました(2025年3月時点)。2007年に回答を開始して以来、「水セキュリティ」分野では2021年から4度連続でAリストに選定される等、環境情報の開示における先進企業として認定されています。

5 国際的な非営利団体CDP:企業や自治体の環境情報開示のための世界的なシステムを運営する非営利団体

気候変動に対応する「GXリーグ」への賛同

当社は、経済産業省が設立した「グリーントランスフォーメーションリーグ」(以下、GXリーグ)に加盟しました。

GXリーグは、脱炭素化を目指す企業群と官・学・金融で経済社会システムの変革を目指すもので、排出量取引(GX-ETS)やサステナブルな市場創造に取り組みます。当社は、GXリーグでの市場ルール形成の各種議論(ボランタリークレジットやカーボンオフセット関する議論等)の場において、総合商社の強みであるグローバルかつ幅広い事業分野でのノウハウを活かした意見発信をしていくことで、日本の温室効果ガスの排出削減、脱炭素化に貢献していきます。

低炭素社会実行計画

当社は、日本経済団体連合会(以下、経団連)が提唱する低炭素社会実行計画に、日本貿易会の一員として賛同し、経団連や日本貿易会の気候変動に関するワーキンググループや意見交換会等に参加しています。

当社は、経団連の低炭素社会実行計画の方針に則って、気候変動対策に取り組んでおり、東京本社の2026年3月期のエネルギー使用量(電気、ガス)を2016年3月期比10%以上削減する目標を設定して省エネ設備の導入等を進めています。

サステナビリティ推進委員会

当社は、日本貿易会のサステナビリティ推進委員会(以下、同委員会)とその傘下の環境ワーキングループのメンバーとして、商社業界全体の環境に関する取り組みに関する検討に参加しています。

同委員会では、商社業界の「環境自主行動計画(脱炭素社会・循環型社会形成)」の策定と進捗状況のフォローアップを行い、目標達成に向けて尽力しています。また、近年は気候変動をはじめとしたサステナビリティ情報開示への対応として、関係機関への意見発信も実施しています。

環境委員会

当社は、経団連の環境・エネルギー関係の委員会である「環境委員会」に参加し、気候変動対策・循環経済(サーキュラー・エコノミー)・生物多様性の主流化の推進、環境規制・制度等の改善等、経済と両立する環境政策の実現に取り組んでいます。

気候変動イニシアティブ

事業会社の三峰川電力(株)では、「気候変動イニシアティブ」に参加し、水力発電を中心とした再生可能エネルギーの発電事業を推進し、低炭素社会の実現を目指しています。

エコアクション21

三峰川電力(株)は、2005年より、環境省の制度である「エコアクション21」(以下、本制度)に参加しています。本制度の認証登録にあたり、「環境への取り組みを効果的・効率的に行う方法を構築・運用し、環境への目標を持ち、行動し、結果をまとめ、評価し、報告する」ことを継続的に行っています。この取り組みが高く評価され、2015年には、「エコアクション21中央事務局」より、感謝状と記念品が贈呈されました。今後も、「廃棄物削減」「水質維持」「省エネ/省資源」「地域での環境活動」を行い、地球環境保全を目指し、積極的に行動していきます。

ジャパンサステナブルファッションアライアンス(JSFA)

当社は、サステナブルファッション実現に向けた課題に対して、共同で解決策を導き出していくための企業連携プラットフォームである「ジャパンサステナブルファッションアライアンス(Japan Sustainable Fashion Alliance)」に正会員として加盟しています。「適量生産・適量購入・循環利用によるファッションロスゼロ」と「2050年カーボンニュートラル」を目標に、ファッションおよび繊維業界の共通課題について共同で解決策を導き出し、サステナブルなファッション産業への移行を推進することを目的としています。「気候変動対策への貢献」を環境・社会マテリアリティの一つに特定している当社は、その目標実現に向け正会員として主導的に関与し貢献していきます。

ACT FOR SKY

当社は、国産の持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel、以下、SAF)商用化および普及・拡大に取り組む有志団体「ACT FOR SKY」に加盟しています。地球温暖化対策として、世界的にCO2排出量削減への対応が急速に求められる中、航空業界においてはSAFの技術開発・製造・流通および利用を加速させる必要があります。世界的なSAF需要の高まりに対し、日本でも国産SAFの安定的な供給が必須です。「気候変動対策への貢献」を環境・社会マテリアリティの一つに特定している当社は、「ACT FOR SKY」を通じて、国産SAFの商用化および普及・拡大に向けた動きを加速させると同時に、企業・自治体等が協調・連携して行動を起こし、SAFやカーボンニュートラル、資源循環の重要性を訴えながら市民・企業の意識変革を通じて行動変容に繋げていくことを目指します。

持続可能な森林経営、森林保全への貢献

丸紅グループの森林経営と森林認証

丸紅グループは、インドネシア、オーストラリアの2カ国に植林事業を有しており、成長が早く6年から10年で成木となるユーカリ種(広葉樹)を中心に、植林、育成、管理、伐採を計画的に実施することにより、製紙原料となる木質資源の継続的かつ安定的な供給を行っています。また、森林破壊ゼロの理念のもと、原生林の伐採を行わず、地域住民との共同プログラムを積極的に実施するなど、自然資本と社会・関係資本に配慮した持続可能な森林経営を実現しています。

| 事業会社 | 所在国 | 事業内容 | 森林認証 |

|---|---|---|---|

| PT. Musi Hutan Persada (MHP社) | インドネシア | 植林事業 |

Indonesian Forestry Certification Cooperation※6

|

| WA Plantation Resources Pty., Ltd. (WAPRES社) | オーストラリア | 植林・木材チップ事業 |

FSC®認証※8

|

Responsible Wood※9

|

6 Indonesian Forestry Certification Cooperation:インドネシアの森林認証制度。PEFC認証※7と相互認証しています。

7 PEFC(The Programme for the Endorsement of Forest Certification)認証:国際的な森林認証制度で、各国の森林認証と相互認証を行う仕組みを取り入れています。(PEFC/31-32-80)

8 FSC®(Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)認証:責任ある森林管理を世界に普及させることを目的として活動する非営利団体であり、国際的な森林認証制度を運営しています。(FSC® C016260)

9 Responsible Wood:オーストラリアの森林認証制度。PEFC認証※7と相互認証しています。

自然との共生

TNFD Adopter声明への賛同について

丸紅は、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)による以下の「TNFD Adopter」※10声明に賛同を表明しています。

10 TNFD提言に沿った情報開示を行う意思をTNFDのウェブサイト上で登録した企業・組織。

声明:

Our organization intends to publish its first TNFD-aligned disclosures alongside financial statements as part of the same reporting package for our financial year 2025 outcomes.

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムへの参画

TNFDフォーラムは、自然資本および生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織である自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures※11)のビジョンとミッションを共有し、サポートする組織です。丸紅は、2022年3月に、TNFDフォーラムに参画しました。

当社はTNFDフォーラムへの参画を通じ、上述の枠組み構築に関する議論をサポートすることにより、気候変動と並ぶ世界の喫緊の課題である生物多様性保全に一層貢献していきます。

11 TNFDは、2021年6月に設立された、民間企業や金融機関が、自然資本および生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織です。2019年世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)で着想され、資金の流れをネイチャーポジティブに移行させるという観点で、自然関連リスクに関する情報開示枠組みを構築することを目指しています。

ネイチャーポジティブ宣言への賛同

丸紅は、2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF、会長:経団連会長、事務局:環境省)の「ネイチャーポジティブ宣言」に賛同し、政府・関係省庁ならびに業界団体等とも連携しながら、生物多様性国家戦略の取組方針に則り、ネイチャーポジティブの実現に向けて取り組んでいます。

経団連生物多様性宣言・行動指針

当社は、経団連(一般社団法人日本経済団体連合会)および経団連自然保護協議会が2018年10月に改訂した「経団連生物多様性宣言・行動指針」への賛同を2020年1月に表明しました。

マリン・エコラベル・ジャパン協議会

丸紅は水産資源の持続的利用、環境や生態系の保全に配慮した漁業・養殖・加工・流通を推進しているマリン・エコラベル・ジャパン協議会の正会員です。

丸紅は今後も環境や生態系に配慮した持続的な水産資源利用に向け、自社及びサプライチェーンにおける取り組みを継続していきます。

人権の尊重

ビジネスと人権フォーラム

国連が年次開催する「ビジネスと人権フォーラム」に参加し、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた企業の人権尊重を促進させるための経験の共有、最新動向の把握に努めています。

東京人権啓発企業連絡会

東京人権啓発企業連絡会に加盟し、会員各社との課題共有や対話を通じた取り組みにより役員・社員の人権意識の向上を継続的に進めています。

サプライチェーン

Sedex

丸紅の事業会社であるイグアス社、丸紅食料株式会社は、コーヒーを中心とした飲料原料の取引について、「Sedex」※12のプラットフォームに参加し、サプライチェーンにおいて、取引先と「人権の尊重」、「労働安全衛生」、「環境負荷の低減」、「品質保証」等について協働しています。

12 Sedex:グローバルサプライチェーンの労働条件の改善に取り組む、世界的なコラボレーションプラットフォーム。

EcoVadis

丸紅米国会社、丸紅欧州会社、丸紅欧州会社傘下のMarubeni International (Europe) GmbH、丸紅株式会社傘下の子会社(丸紅インテックス株式会社・丸紅テクノラバー株式会社・丸紅テクノシステム株式会社)では、「EcoVadis」※13に加盟しています。

丸紅グループは、持続可能なサプライチェーンの構築やリスクマネジメント強化に取り組み、倫理的な事業慣行を拡大していきます。

13 EcoVadis:企業の社会的責任(CSR)評価サービスを提供する、グローバルなクラウドベースのSaaSプラットフォーム。

RSPO

パーム油の持続可能な調達をするべく、丸紅株式会社は2015年よりRSPOに加盟し、認証油の取り扱いに努めております。

ISCC認証(国際持続可能性カーボン認証。International Sustainability & Carbon Certification)

丸紅株式会社、丸紅米国会社、丸紅欧州会社、丸紅アセアン会社、丸紅プラックス株式会社、丸紅ペトロリアム株式会社、Marubeni Energy Europe Limited(以下、当社グループ7社)は、温室効果ガス(GHG)削減、持続可能な土地利用、生物多様性の保護、社会持続性向上等に配慮した、サプライチェーンにおけるバイオマス(燃料、農産品、森林原料、廃棄物および残さ、非生物バイオマスおよびリサイクルカーボン材料)の持続可能な生産を促進する認証であるISCC認証を取得しています。

当社グループ7社は、ISCCの最新の規定に則り、ISCC要求事項に準拠することを約束し宣言します。

顧客に対する責任

資産運用会社による「責任投資原則(PRI)」への署名

不動産アセットマネジメントの分野における当社のグループ会社の一つ、ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(以下、「JRA」)は、不動産投資法人(J-REIT)であるユナイテッド・アーバン投資法人(以下、「UUR」)の資産運用業務を受託しています。2018年11月、JRAは「責任投資原則(以下、「PRI」)」へ署名を行い、PRI署名機関となりました。

PRIについての詳細はこちら

ニュースリリース「資産運用会社による「責任投資原則(PRI)」への署名について」

UURは、総合型J-REITとして、建物用途を限定せず、また首都圏を重視しながらも各地域経済圏の不動産を投資対象とすることで、各種リスクの軽減を図り、中長期にわたり安定した収益の確保を目指しています。UURおよびJRAは、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、E(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)に配慮した不動産投資運用を行っています。不動産の投資判断においては、収益性に加え、環境(例・アスベスト、土壌汚染)、テナント(例:反社会的勢力、労働環境)、周辺地域(例:コミュニティとの関係、交通渋滞による周辺環境への影響等)への影響等についても十分なデューデリジェンスを実施し、投資を決定しています。

また、気候関連リスク・機会をマネジメントするための指標の一つとして、ポートフォリオにおける環境認証取得カバー率を掲げています。2024年までに延床面積ベース80%とすることを中期目標として設定し、環境認証の新規取得のほか、有効期限を迎えた物件の認証再取得を継続的に取り組んだ結果、2023年5月末時点で75.1%を達成しています。

これらの取り組みの結果、不動産セクターのサステナビリティ(持続可能性)配慮を測る年次のベンチマーク評価であるGRESB(Global Real Estate Sustainability Benchmark)リアルエステイト評価において、2022年の調査では、総合スコアのグローバル順位により5段階で格付されるGRESBレーティングで2年連続「4 Stars」を取得しました。また、ESG推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取り組み等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた参加者であることを示す「Green Star」の評価を8年連続で取得しました。

MSCI ESG格付けにおいては、7段階評価の上から2番目の評価である「AA」を獲得し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数に組み入れられています。

UUR及びJRAは、今後一層ESGに配慮した資産運用を行ってまいります。

ユナイテッド・アーバン投資法人 ウェブサイト

ESG推進のための方針や具体的な取り組み、ESGにかかる外部認証に関する取り組みはこちら

日本食品添加物協会

一般社団法人日本食品添加物協会は、日本国内で食品添加物を製造、輸入、販売、使用する企業および団体によって組織されています。1982年10月、日本食品添加物団体連合会を母体に、新加入者を得て全国的な組織としてスタートしました。

日本食品添加物協会は、厚生労働省、その他関係官庁との連絡指導のもとに、会員に対しては食品添加物の製造、販売、使用についての正しい知識の普及を図り、一般消費者に対しては、安全性と有用性についての理解を求める活動を行うと同時に、食品関連業界の健全な発展と、一般消費者の食生活、公衆衛生の向上に寄与することを目的として設立されました。

丸紅グループは、日本食品添加物協会を通じて、食品添加物の安全性や機能等に関する情報収集を行うとともに、食品添加物の表示方法や法解釈等に関する助言を得ながら、適切に事業に取り組んでいます。

全日本コーヒー公正取引協議会

全日本コーヒー公正取引協議会(以下、「コーヒー公取協」)は、一般消費者に「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒー」製品の購入に資するよう、「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約、同施行規則」を策定し、公正取引委員会の認定を1991年11月13日に受け、1991年11月27日に官報に告示され、1993年5月28日から完全施行となりました。

コーヒー公取協は、1991年11月29日に、団体設立趣旨に賛同するコーヒー関係事業者を会員とする任意団体として発足し、コーヒー製品の適正表示に努めています。

丸紅グループはコーヒー公取協を通じて、コーヒーの表示等に関するアドバイスを受けています。

全国清涼飲料連合会

一般社団法人全国清涼飲料連合会は、共益と公益を優先する業界の代表である団体として、清涼飲料水製造・販売・関連事業者の法令遵守徹底、会員と行政との間の円滑な連携活動の推進、CSRの推進・支援、指導、清涼飲料水の健全な消費促進、清涼飲料水に関する知識の啓発・普及を目的として事業を行っています。

丸紅グループは「全国清涼飲料連合会」を通じて、飲料の表示や品質管理等に関するアドバイスを受けています。

日本清涼飲料研究会

日本清涼飲料研究会は、1992年に清涼飲料技術者・研究者に情報交換と交流の場を提供し、技術面での革新とレベルアップを図ることなどを目的に発足しました。清涼飲料業界が公共の利益と調和のとれた発展を続けるために技術面から支えるべく活動しています。

丸紅グループは「日本清涼飲料研究会」を通じて、飲料の表示や品質管理等に関するアドバイスを受けています。

日本輸入食品安全推進協会

輸入食品の安全確保に係る問題を少しでも改善しようと、輸入・生産・流通・販売に携わる有志企業が協議会を1988年11月に結成して活動を始めました。

その実績を踏まえ1992年9月に厚生省(現・厚生労働省)の許可を得て社団法人となり、さらに2011年4月1日には公益認定を受けて、公益社団法人日本輸入食品安全推進協会となりました。食品事業者が「安全・安心な輸入食品をお届けする」という社会的責任を果たすことを支援する活動を幅広く行っています。

丸紅グループでは、日本輸入食品安全推進協会を通じて、輸入食品の加工食品・生鮮食品の安全性(残留農薬・食品添加物・遺伝子組み換え等)に関する情報収集を行い、その内容を新規取引先・仕入先のチェックや仕入先工場監査にも反映させ、輸入食品の安全推進を行っています。

日本食品衛生協会

飲食に起因する危害の発生を防止し、公衆衛生の向上および増進に寄与する目的をもって、1947年に食品衛生法が制定され、食品関係業態の企業が、食品衛生法の趣旨にそって行政に協力し、自主衛生管理を実施することを目的として、1948年11月1日に社団法人日本食品衛生協会が設立されました。

設立以来、当協会は全国組織を通じ、食品等事業者に対する食品衛生の向上や自主管理体制の確立のための食品衛生指導員活動、食品等の試験・検査業務、食品営業賠償共済の推進、各種講習会の開催、食品衛生図書等の頒布普及、消費者に対する情報提供、食品衛生にかかわる国際協力、調査研究の推進等、各種公益目的事業等を実施しています。

丸紅グループでは、日本食品衛生協会に掲載されているガイドラインや各種最新情報を参考に、食品衛生の向上や加工食品の安全性確保に関わる管理体制の向上に取り組んでいます。